我々が生活している時間と場所は、意味によって切り取られている。あるいは、意味に沿って並べられているとも言えるだろう。日々の我々の行動には目的があり、だからこそ意味も生じる。たまに頭をからっぽにするという理由で散歩など目的なく行動することはあるが、そういった無目的な部分が生活の中で多くなりすぎると「生きる事」自体が成り立たなくなってしまう。

これが単独での行動でなく複数人での身体や言語を含むコミュニケーションまで範囲を拡げて考えると、さらに複雑になっていく。「無意味」である身振りや発声は互いの解釈や意思疎通を阻害し、誤解や衝突といったノイズに成り兼ねない。ある種の同意や取り決めがないと身振りを通した意思疎通は成立しないし、どんな言語も文法構造を無視してテキストの意味は成立しない。このように我々の日常風景には、多くの意味がついて回る。

では、意味から切り離された、意味の外側を見せるような光景は存在しうるのだろうか。意味に縛られた我々に、その光景を覗き見る事は可能だろうか。

milk&honeyによって企画された6人のグループ展「Mellow mere code」は狭い空間に非常に多くの作品が展示され、展示空間の壁が上から下まで作品で埋め尽くされている。展示は数点の立体作品と数え切れない小さな絵画、一部ファイルに入ったドローイングやグッズで構成されている。またこの展示では6人の作家同士の作品の境界も、余白となるスペースは設けず隣り合ったままの状態で境界が感じ取りにくい。この境界がはっきりしないままの切り替りは展示作品同士の繋がりにシームレスな曖昧さを生み出している。特にギャラリーの一番大きく広い壁には未塵子と(Lemon-2℃)の作品が入り混じるように架けられており、どの作品がどちらの作家の作品なのか少し見ただけでは分かりにくい。

この「シームレスな曖昧さ」があるため、本来展示空間に存在するはずの中心となる視点や、鑑賞の仕方に規則となるある種の拘束は感じられにくく、また感じたとしてもとても希薄である。中心が無い、という展示構成のため、自然と「周辺」と「余白」も無くなり、どこから見始めても良いし、どこで見終えても良いという出入り自由な緩い円環が形成されている。これは見始める場所を変えれば、初回の鑑賞とそれ以降の鑑賞で異なった視覚を経験、体験することができるという事だ。見方を変えることで1回目の鑑賞とは異なる印象を感じる作品が複数あった。例えば1回目の鑑賞では入り口付近の作品から右回りに順序良く見て行き最初の地点に戻ってくることもでき、2回目ではランダムに見て回りながら、足元に置かれたドローイングの入れられたファイルや台の上のグッズを手に取るといった鑑賞の仕方をすることもできる。この事は通常の順序や流れに沿って見ていく展示とは異なる複雑さを生み出しているように感じる。また、数多くの平面作品の奥行きを感じる絵画空間の中に不意に現れるsakane yukieの淡く硬質な質感の陶芸作品も、二次元と三次元の視覚の切り替わりを作り出すきっかけとして機能しており、展示空間をより複雑な視覚的体験にしている。

一方で、この複雑さはノイズのようにも感じられた。今回の展示では作品点数が多く隣り合った作品同士の距離が異常に近いため、それらが互いに干渉し合って雑多なノイズが多い。そうであるために離れて見た時、例えば壁一面を一つの画像として捉えた時、一つ一つの作品のテーマやモチーフは数量的に我々の認知の限界の外側に出てしまう事になり意味が薄れる。簡単に言うと、壁一面で見ようとすると数が多すぎるため1枚の作品ごとに異なるテーマやモチーフが読み込めなくなってしまうのだ。通常、展示におけるノイズは回避されるべきものである。落ち着いて1枚の絵画作品に没入出来ないということが最大の理由だ。しかし、各作品のテーマやモチーフが仮に展示の「内面」だとすると、今回はそのノイズが展示全体に「外殻」とでも呼びたくなるようなもう一つの見え方を提供しており、肯定的に機能している部分があるように思えた。

今回展示されてる作品群に、一貫して見られるような文脈や制約・論理性は見られない。ただ、極端に近接した作品同士がそういった非意味と呼びうるような接続の仕方をされながら、もしくは切断されながら生み出すノイズがこの展示において重要な要素になっていると言うことは出来ないだろうか。それらは複数の主題、事象が文脈を欠いた状態での唐突な結合や衝突として提示されるため、思いがけない機知を含んでいる。(未塵子と(Lemon-2℃)の対面に展示された港美静の空間的拡がりのあるドローイングと、さとみのりかずの心象風景を思わせるモチーフのはっきりした絵画の並びもそれを助長している。)

そしてその不安定さは、どこか主語や述語を省略された言語の状態を思い起こさせる。主語と述語は言葉にとって大事な要素ではあるが必ずしもこの2つが揃っていないと成り立たないというわけではない。例えば「青い色の絵が多く並べられた展示」というような述語がない文でも、題目提示のみの文とはなるが成立しないわけではない。ただ、この場合は述語によって何らかの陳述をされることになる主語もないため、何か他の部分で補われないと何を記述しているのか分からなくなってしまう。そのため単独で自存しているとは言い難い状態かもしれない。しかしだからこそ、言語においてはその曖昧な部分を使って行間を読ませたり、また含意を持たせたりといった事が可能になる。

数多くの作品が架けられた壁一面を1つの画像と捉えた時、その中の1枚の絵画作品が雑多な中に埋もれ意味が薄れる。意味を失いつつ単なる「画像」へと近づく時、それは題目提示的になり、「述語がない」状態に近づくとは言えないだろうか。そうなると何を記述しているのか分からなくなってしまう為、「(分脈を)補うための他の部分」が必要になるわけだが、その「補うための他の部分」がすぐ近くの隣り合ったもう一つの絵画作品である、とは言えないだろうか。無論、その際の接続は鑑賞者の恣意的な接続である。繰り返しになるが、作品同士の繋がりは、複数の主題、事象が文脈を欠いた状態で提示されている。だから鑑賞者が恣意的に作品同士を接続し、意味を補完しようとしても上手くいかず衝突や切断も起こり得る。それがこの展示における「ノイズ」の見え方である。マクロとミクロの視点を切り替えた時、見えるものが変わり全体の意味が揺らぐ。

意味を補うために隣の絵画作品と接続されつつ、隣の(または上下の)作品の意味を補完したり、衝突する事になる展示。そこでは作品1つ1つの役割や位置付けは固定されない。

今回の展示は意味で切り取られた日常、社会(それはアートも含む)と密接に関連しながら、それとは異なった前提を採用し、別の存在を示すため作り出され提示された(もう一つの)アート、という様相の展示であった。加えて、展示作品には暗いブルーや薄いピンク、淡いイエローが多く使われている展示でもあった。改めて会場の全体を見渡した時、それは意味を持たない夜明け前の空の色=メロウな暗い青、である事に気付く。

自らの身体を掴もうとし、前に手を伸ばしてもそこには何もない。当然だ。伸ばせば伸ばす程、その手は自らの身体から遠ざかる。しかし、その手は前にしか伸ばす事は出来ず、また掴みたいはずの自らの身体も、なぜか伸ばした手の先にあるとしか思えない。過去の「思い出」と向き合うとき、そのようなある種の不自由さの感覚が付いて回る。それは確かにそこに有ったはずなのに、手を伸ばせば再び触れる事ができるはずなのに、という幻肢痛にも似た感覚だ。

人の記憶というものは想像力によって多分に干渉を受け、時間が経つごとに変形される。我々は「時間」の中で日々生活を送り、全ての出来事は繋がった時間の中でしか経験されないため、その中から一つの記憶だけを取り出し、それを客観的な事実として認識することは基本的に不可能だ。記憶とはその前後の感情や状況とも不可分なものであるため、それらの条件が変化すれば同じ出来事を経験した複数人の記憶の手触りはそれぞれ異なったものになるはずである。

そんな人の記憶に対し、カメラは基本的に目の前にあるものしか記録し得ない。カメラは、連続した時間の中からシャッターを押したその時だけを取り出す事ができる。写真が「思い出」の表象として機能するのは、それが前提として共有されているからだ。人は何かを残したいとき、その対象にカメラを向け、シャッターを切り「思い出」を時間と共に定着させる。それは家族の記念日に撮影したものかもしれないし、旅行先での風景かもしれない。日常の何気ない瞬間だったかもしれない。

小川美陽の作品は、フリーマーケットや蚤の市などで見つけられた撮影者が誰であるのか分からないファウンド・フォトと呼ばれるネガフィルムを素材に構成される。蚤の市で売られていた古いカメラの中には、撮影済みのネガフィルムが残されていることもあるそうで、それらのファウンド・フォトが小川の手元に収まるのは全くの偶然によってである。しかし、小川はそのネガフィルムを現像し、写真として我々の目の前に提示することはない。代わりに、そのネガフィルムに何が写っているかを記述し、小川自身の肉声が読み上げその内容からAIがイメージを生成する。持ち主のいなくなった「思い出」は前後のコンテクストから完全に切り離されているため、その内容からはどういった場面を撮影したものであるか想像するのは難しい。加えて、我々が目にするのは、ネガフィルムに残されたイメージを小川が読み解き、そのテキストをAIがイメージに再変換したものである。そのイメージはどこかで見たことがある気がする景色だが、実際は「時間」そのものから切り離された、どこにもない非実在の、あるいは空想の景色である。

「思い出」とは常に、誰かのものである。それは逆に言うのなら、誰も思い入れを持たない風景は、誰の「思い出」にもなり得ないということだ。ファウンド・フォトのように、主を失った思い出は「思い出」と呼べるのか。写真が「思い出」の表象であるのなら、その主を失った「思い出」とは何か。それは直接的ではない形で「写真が撮ることのできないものとは何か」を問う事かもしれない。思い出を巡る写真とは、常に撮影者の「感情」がコーティングされていたり、その場に思い入れのある他人の「執着」の蓄積が写し出されている。我々は写真そのものよりもその感情や執着に同調し、写っている「思い出」に共感することが多い。しかし、その写真は撮影者が誰か分からず、写されているものの状況や物語も分からない。意味や価値が一旦括弧に入れられたオブジェクトとしての「思い出」は思い出ではなく、まるで標本のようだ。

撮影者の感情や意図を含まない写真であれば、自動撮影のような方法で撮ることが可能だ。しかし、その様な写真ではそもそも最初から「思い出であったこと」を示しようがない。ファウンド・フォトのように出自を喪失した写真だからこそ、かつて持っていたもの、しかしどこかの時点でそれを喪失してしまったその痕跡を我々は感じ取るのだ。その時、その場に無かったもの。喪失の痕跡をカメラは撮れない。事後的に撮影者や物語を失うことでしか、その痕跡は生まれないからだ。

小川が偶然手にした古いフィルムに写された内容をテキストにし自らの肉声で読み上げることは、そうした痕跡に自らの身体を這わせ、なぞる行為のように思える。「感情」を読み解こうとし、そこにある「執着」を拾い上げる。しかし、発見者である小川と、撮影者、被写体のあいだには、その写真の「読み方」を巡り必然的な相違が生まれる。その相違があるからこそ、撮影者や被写体がどんな人物なのか、その景色はどこなのか、という問いにどれだけ漸近しようとも結局答えは出ない。フィルムの内容を小川が解釈しそれを記したテキストは便箋の形にしたためられてはいるが、その相違を反映するかのように誰に宛てたものか、宛先は不明である。

AIの生成したイメージは、本当にこれが誰かの「思い出」を元に作られているのかと疑問を持つほどこちらの感情を刺激しない。しかし、AIのイメージの元になったネガフィルムは半透明のトレーシングペーパーに包まれ、過去「そこに確かにあった」ことを示すように、棺を思わせる真ん中の窪んだ四角い石膏の台に置かれている。その四角い石膏の台は、誰かの「感情」や「執着」の墓である。写真に蓄積された時間と共に、そこにいたであろう他者が葬られている。

生成されたAIのイメージは、何が写っているか判別はつくものの、パースやスケール感はどこか曖昧になっている。それらは物語や意味が剥奪され、普段我々が容易に見分けがつくように慣習的にそう呼ぶものとはまるで別の物のようである。名称を奪われる寸前にある物体が写った景色。それを眺めることは夢の中、最も曖昧なもののあわいに立ち入っていくことのようだ。そしてそのあわいは、長い時間、忘却が堆積した中に埋もれていた誰かの「思い出」の、主を無くし宙を舞っていた「思い出」の変形した姿でもある。

「思い出」がかつて持っていた感情や執着は埋葬され弔われた。その周りを覆っていた堆積した忘却は小川の肉声により丁寧に取り除かれた。そうして今、ここに現れた新たなイメージは「私」の中の思い出を代理表象出来そうなほど中庸な佇まいである。だからこそ、我々は目の前にあるその喪失の痕跡に自らの「思い出」を重ね、無いはず喪失の痛みを感じるのである。この時、誰かの過去と自らの現在は重なり、微かな繋がりは示される。「思い出」だったものと向き合う時、痛みは確かにそこにあるのだが、自らが何かを失ったわけではない。それはまるで幻肢痛のようでもあり、ある種の錯覚や思い込みのようでもある。

記憶とは曖昧なものである。幻覚や幻聴、睡眠時の夢や妄想のような実態の無いものまでも体験として記憶に留める。他人と共有しようがないそれらの記憶は、現実に存在していると言えるのだろうか。観念と大差がないように思える記憶を巡るそれらはリアルであると言い切ることが出来るのだろうか。もしそれができるのならば、あわいの中に立ち現れた風景を見たときの、我々の幻肢痛のような痛みは確かにリアリティと呼ぶべきものである。その時、宛先不明のその手紙もきっと正しい相手に届く。届いた後に宛先が明らかとなる、という順逆の狂った方法で。

例えばそこから逃げ出したくて仕方が無い人がいて、逃げなければならない人達がたくさんいたとして、地平線の彼方まで逃げてその先に逃亡者の集落をつくろうとしたとする。その時にどういった類の想像力が集落を実現させ得るのだろうか。その世界では生きることができなかった者たち、「逃亡者達の集落」である。その集落の実現は、おそらくフィクショナルな物語を構成員全員で共有する事によって初めて可能になるのではないだろうか。それは何もないところから一つの集落を、新たにもう一つの現実を、世界を作り上げる駆動力になりえる物語である。きっと神話の如く荒唐無稽な、だからこそ強い力を持ち得る「虚構が支える現実」であることだろう。どの国にも建国神話があるように、それがなければ革命の物語があるように、集団の根幹は現実に比肩しうるリアリティを伴った虚構によって支えられている。集団に共有された幻想は、やがて「現実」として出来する。

国立国際美術館(大阪)のホーム・スイート・ホーム で展示されていた石原海の映像作品「重力の光」を鑑賞した時、私はその様な曖昧な事をぼんやり考えていた。

VIDEO VIDEO

この映像作品は困窮者支援を行う北九州のキリスト教会に集う、人生に傷ついた人たちがキリストの受難劇を演じながら、それぞれが歩んできた苦難と現在の状況を語る様子を劇の合間合間に差し込んでいくという形のドキュメンタリーである。受難劇を演じる当人たちの演技は決して上手とは言えず、ひたむきに演じてる訳でもない。セリフも「読んでいる」感じがするし、衣装もサイズこそ合っているものの全く別の立場の他人のものを着ているようでその演者に合ってはいない。

そんな彼ら彼女らが、自らの苦難を語る場面になると熱が籠り、血肉の伴った言葉を口にする。中には十年以上昔のことなのにまるで先刻あったことのように鮮明に話す者もいる。それは彼ら彼女らの受けた苦難がその時から現在まで継続して、あるいは胸の中で何度も繰り返し起こっているのだと推し量るに十分に思えた。

あまりに強い心的外傷を負うと、人はその記憶を忘れようと努めるそうだ。記憶とは不思議なもので、本人が体験した事実に対し正確さよりも主観が優先され、同じ事柄を体験していても人により事実の捉え方が変わる。幻聴や幻覚、忘却といった存在しないはずのものもまた体験として残される。遠い昔のその人しか知りえない「記憶」というものは、どこまで事実を含んだものなのだろう。しかし、それは当人にとっては揺るぎない、何年経ってもリアリティを失わない身体に深く刻まれた経験という名の現実である。

この「重力の光」の中で演じられるキリストの受難劇のストーリーと、演者個々人の歩んできた苦難の歴史の語りはところどころで重なる。受難劇では神の子イエスを信じることが出来ず迫害し、試すような民衆のセリフがあるが、これは各演者が、個人史のなかで共通して語る何が正しいか分からなかったがゆえに苦難を避ける選択ができなかった、と語る部分に重なる。それらの重なりは受難劇ではイエスを裏切り磔にした結果の罪として、また各演者の個人史の語りの中では取返しのつかない失敗の結果の心的外傷という形に展開され、受難劇のイエス役が磔にされる際の「この者たちをお赦し下さい、彼らは自分で何をしているのか分かっておらんのです。」というセリフでピークに達する。

幻聴や幻覚のような存在しないものまで記憶に留め、それらからの経験を頼りに個々人が教訓を引き出し、学ぼうとする我々は、基本的に何が正しいかを検証する手段など持たない。そうであれば、記憶や経験、忘却を拠り所にした我々にとっての現実/虚構とは何であろうか。またそうしたものを手掛かりにしたときの、何ものかがリアルであり、また何ものかがリアルではない、という判断はどこまで「事実」に即した形で成立するのだろうか。

「重力の光」で注目すべきは、受難劇中の演者のセリフと北九州のキリスト教会に集う人々の個人史を語るセリフの多くは、入れ替えてもどちらのストーリーも大きくは破綻しないという点である。セリフ自体は物語(受難劇)と現実(個人史)の間を何事もないかのように行き来できる。それは、キリストの受難劇と北九州の教会に集う人々それぞれが語る個人史は(細かい状況や時代的背景は除いて)ほぼ同じ進行と展開を見せているということだ。受難劇中拙い演技としっくりこない衣装が原因でペテロやヨハネになり切れない演者の彼ら彼女らが、劇の合間に個人史を語る中でそれぞれの内面を開示し次第に固有名詞を強くしていく。そうした中で、受難劇でも現実の彼ら彼女らの個人の内面が物語/現実の境界を侵食し前面に押し出され、役としてのペテロやヨハネはいなくなり、やがて北九州の教会に集う人々それ以外には思えなくなる。そこに気付いた時、受難劇と個人史の語りは、どちらが物語でどちらが現実であったのか、この作品を鑑賞している我々の判断を攪乱する。

ここで演じられているのは「キリストの受難劇」ではないのかもしれない。これは「キリストの受難劇」の姿を借りた、彼ら彼女らの身に起きた苦難のストーリーの再演である。ここで、「受難劇」と「個人史の語り」の境は取り払われ、双方は完全に重なり合い、一致する。

「キリストの受難劇」では最後にキリストは磔より三日の後、復活する。

現実では救世主は不在、「未だ来たらぬもの」である。しかし、救世主の不在こそが、ずっと不在であるにもかかわらずその席がそこにあるそのこと自体が、救世主がやがて現れるという契約であり、それを事実として受け入れ畏れ敬うことが出来る人の中でのみ「神」という概念は受肉するのではないだろうか。その契約が、未来があるからこそ、彼ら彼女らにとって世界は生きるに値する。「キリストの受難劇」は単なるフィクションではなく、どの時代も現実に繰り返し行われ配役を替え演じられてきたストーリーであり、最後に救い主を求めるという結末が希望を生み出し現実に干渉しつつその一部を作り出す。「虚構が支える現実」として機能するのである。それは近年の「post-truth」とは全く別の形で現実を書き換えるものである。

そう思えた時、北九州のキリスト教会は彼ら彼女らを困難や抑圧から守る「家」へと成るのだ。無論、そこで暮らす人々同士に血の繋がりはない。虚構が支える現実が彼ら彼女らを家族に近い親密な関係にし、そこに「家」と呼びうるものを出来させるのだ。これは、それぞれ困難な人生を歩んだ者たちの、お互いを守るための大きな「家」が現れるその過程を描いた作品ではないだろうか。「家」を築く物語ではない。そこに「家」が現れる物語だ。

他人から差し伸べられる形のない優しさがわずかでもあれば、厄災や困難は避けられたのかもしれない。お互いの傷を愛せたのかもしれない。あの時、そのような「家」があったのであれば。

前回も告知しましたが、今月大阪のLADS GALLERYで個展をさせていただきます。

6月14日~19日、私は14、18、19日在廊予定です。

詳細はこちら をご覧ください。

ぜひぜひお立ち寄り下さい!

いつもギリギリになってしまうので、今回は早々に告知です。

来月6月14日〜19日、大阪中之島のLADS GALLERY にて個展します。

こんな作品を20点前後展示の予定です。画像は「寒雷」というA4サイズの作品です。

LADSは具体美術協会 の1954年設立当時のオリメン山崎つる子さんや、翌55年に加入した浮田要三さんなど関西ゆかりの作家をメインで扱っているギャラリーです。

ぜひご高覧ください。

先日、ギャラリーノマルで山田千尋の個展「BABY」 を観た。とても良い展示だったので、レビューを記しておきたい。

山田千尋の絵画作品のモチーフは主にSNS上の画像が使用されている。馬の一部、オレンジ、爪に乗る小さなカメレオンのようなペット、それら描かれる絵の内容に共通項やテーマといったものは特に見当たらない。強いて言うなら山田千尋の好みやその時の気分、というのが緩いくくりなのだろうか。それらは非常に散文的に見える。

描かれている内容が作家の好みや気分に準拠し、そこに取りたてて見るべき繋がりや意味が探せないのだとすれば、我々が視るべきは絵画の内容ではなく形式性、フォーマットの方だろう。

そのフォーマットの特徴の一つとして挙げられるのが、同じモチーフを繰り返し描きその過程をすべて作品として提示するというスタイルである。一つのモチーフを上手く描く為に、複数の習作が作られるということは多々ある。しかしその場合、習作は人の眼には触れないことが多いし、習作と作品は同列のクオリティとは見做されない。しかし、山本千尋の展示作品では最初と最後に描かれた作品を等価に扱っている。それに最初に描かれた作品には戸惑いながら絵画と対話した痕跡が、枚数を重ねた作品には習熟が見られ、それぞれ違った魅力を備えている。なによりドローイング的なアプローチで描かれているので、モダニズム的な上手い下手という基準はこの場合さして重要ではない。それよりは、作品に醸し出されている描かれた時の山本千尋の気分に同調できるかどうかで好み(評価)は分かれるだろう。そうであれば尚更、描かれているもの、絵画の内容に意味は無い。では、私たちはいったい何を見ているのだろうか。

私たちは何度も繰り返されるモチーフに、その都度描き出される山田千尋の「経験」の過程を見ているのだ。それらは同じモチーフ、同じ構図だが細部が微妙に異なり、その差異には描いた順番による時間差やある種の遅延が内包されている。美術史家、美術評論家の伊藤俊治 氏は2018年に「私たちが無意識に前提としている『経験』ということの意味がここ10年ほどの間に大きく変わってしまったのではないだろうか。その大きな要因の一つは広範に浸透するメディアやテクノロジーの問題だろう。その速度が私たちの内面の奥行きや深みを吸い取ってしまった。人間の内面はある種の時間差や遅延によりもたらされるものだが、そうしたプロセスが無効になり、怒りや哀しみの感情も、恋愛や追悼の思いも何か薄っぺらで味わいのないものになってしまった。すべてにおいてそうした経験の変質が進んでしまった世界において、アートはどのようなスタンスを取りうるのだろうか。」と問題提起している。

山田千尋の作品の形式性に内包されている時間差や遅延がもたらすものが「内面」であるが、伊藤氏がこの十数年で内面の奥行や深みを吸い取ってしまったというSNSをモチーフとして扱い、しかし微細な内面によって支えられた「経験」が逆説的に描き出されている山田千尋の絵画から感じられるリアリティは興味深い。伊藤氏の著作「ジオラマ論 」(1986年リブロポート)は19世紀の産業革命によってもたらされたそれまでの時代から変質していく人々の「イメージ空間」の特質を巡るリアリティを描き出しているが、山田千尋の作品にも同質のものを感じる。今まさに、(伊藤氏の言葉を借りれば)メディアやテクノロジーによって変質されゆく人間の「イメージ空間」が同じモチーフを繰り返し何枚も描く、という形式性に乗って描き出されている。同じ画像が複数枚等価値で並列して提示される、というのはデバイス毎に同じ画像を並べて眺めているときの経験に似ている。

もう一つ、そのフォーマットの特徴に挙げられるのが、中空を漂うような絵具の薄い膜である。

作品に使用されている油絵具は薄く薄く引き伸ばされ、向こう側が透けて見えている。とても軽やかな色調で、作品によっては使われている色味同士が近く、中にはそのせいで何を描いているのか判然としないものもある。

もともと油絵具はとても透明性の高い絵の具である。古典技法ではその透明性を活かし、何層もの透明な絵具の膜を重ねることで空間の奥行を作り出した。それは奥行を「表現する」というものよりは、薄く色のついた透明の膜を何枚も重ねるという工程を踏むことによって生じる光の屈折と透過を利用した物質的、視覚的な効果である。例えば一つの人物を描こうとした場合、人物のハイライトにあたる部分、つまりより骨格や筋肉など物質を強く感じる部分にエッグテンペラのような不透明な絵具を置き、陰影や空間にあたる部分を透明な油絵具の薄い層を重ねることで表現する。すると沈み込むような深い空間が現れるのだ。グレーズと呼ばれる技法である。絵具の層を重ねれば重ねるほど物質的、視覚的に空間は深まり、現実世界の空気の層の重なり(遠くのものは掠れて見える)と相似しているであろうこの油彩の性質には、我々の視覚、視ることの構造それ自体が仮託されている。

山田千尋の作品は、まるでその絵具の層に仮託された薄い空間を膜として一枚だけ抜き取り、パネルの上に張り付けているようだ。この薄い膜は独特の質感を持っている。一般的に絵画とは、絵具の厚みや筆跡による画肌の凹凸が示す通り三次元に物質として存在する。しかし、絵画として「描かれたもの」は網膜に二次元的イメージとして結晶する。一つの絵画を観る者は、物質としての絵画とイメージとしての絵画に分裂しながら揺れるそれらを同時に見ることとなる。絵画は三次元と二次元を往還するメディアだ、と言い換えてもいい。山田千尋の作品が持つこの薄い膜は、絵画が三次元と二次元の狭間を通り過ぎようとするその瞬間を捉え固定したような現実離れした美しさを持つ。

神聖ささえ感じ取れそうなその膜の薄さ、消えてしまいそうな儚い膜が持つ形式性、フォーマットは、しかしどこかアップされては日々埋もれていくSNSの画像の即物性、頼りなさともリンクする。強弱を感じ取りにくいリズムで平坦に塗られ、空間的な奥行きと重量が削ぎ落とされている画面も、取り扱われているモチーフ以上にネットに漂う情報としての画像の質感を観る者に連想させる。

山田千尋の絵画の形式性、フォーマットはSNSやネット上に漂う画像のそれと同型的だ。加えて、見知らぬ人がアップした画像を親密さを感じさせるドローイングのような描き方をすることで、遠さと近さが同居するような独特な距離感の絵画が生み出されている。SNSの画像はそれをアップした人の手を離れ独り歩きし、ある種のイメージとしてネット上を漂っている。絵画もまたイメージなので、山田千尋の作品は「イメージのイメージ」ということができるだろう。「イメージのイメージ」を描くという行為は、例え好みや気分でモチーフを選んでいても、どこか俯瞰的な他人事のような客観性を絵画に纏わせる。

おそらく、山田千尋は自身のこれらの形式性、フォーマットに無自覚だろう。十代の頃からSNSに触れてきたであろう人間にとって、それを自覚することは鏡のない世界で自身の姿を見ることのように難しい。ただ、無自覚な人間の中からこのような形式が立ち現れてきたということが、我々にとっての現実の認識が拡張された事実を示しているのである。

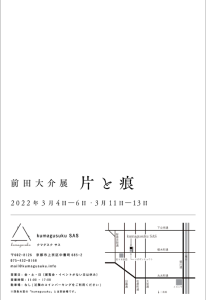

毎度もう始まっていて申し訳ないのですが、京都のkumagusuku SASで作品を展示中です。

前田大介展「片と痕」3月4~6日、11日~13日、金土日のみオープンです。

時間は11:00~17:00です。

この展覧会は今までにないくらい制作に苦しんだ作品たちが展示されています。

よろしければぜひご高覧ください。

https://kumagusuku.info/sas

近くの二条城がウクライナライティングでした

FACE2022 に入選しました。

新宿のSOMPO美術館にて、2/19~展覧会が始まっています。

なんかリテラル過ぎよのう、と思わず反省してしまう作品ですが、お近くの方はぜひご高覧ください。

チケットありますので、言っていただければ郵送します!

シェル美術賞 に入選しました。

国立新美術館にて、12/8~12/20 まで作品が展示されています。もう始まっているので、大分お知らせ遅れましたが…

見に行ってもいいよという方はメールください。よろしければチケット郵送させていただきます。

「卵を渡る」という作品です。よろしくお願いします。

前回から随分と時間が経ってしまった。

「うたかたと瓦礫(デブリ)」がどのような展示だったのか、ここではいくつかの作品に絞ってレビューしていきたい。展示概観が知りたい方は美術手帖のレポート が非常に分かりやすいのでご覧いただきたい。

会場では観覧順路は特に決められておらず、立体ともインスタレーションとも分類され難いオブジェクト群が迷路のように配置されていた。その真ん中あたりに仮設の階段のような、橋のようなものが配置されていた。

その橋は2015年の展覧会「突然、目の前がひらけて」で隣接する武蔵野美術大学と朝鮮大学校の境界(塀)に架けられた橋の再現であった。本来「橋」というものは川や谷を渡るための道具で、「使われる」というその役割を通して受動的な形でしか人との関係を結べない。しかし、武蔵美と朝鮮大の壁、塀を超えて架橋された橋は日常の役割を担った道具としてではなく、一種の象徴として能動的に人の意識に変化をもたらすものであった。2015年は安保関連法案を巡る世論が激しく分裂した年でもある。それまでの日本社会に深く沈殿していた澱のような差別意識は、倫理を無視してヘイトスピーチとして公然と表明されるようになった。それは、もし近隣諸国との関係の悪化から外交面や経済面で攻撃を受けることになったら、もっと踏み込んで国内を攻撃されたら、という不安の裏返しからかもしれないし、戦争経験者が年々少なくなりこのような攻撃的な言動にはっきりと反対を示す個人、団体の声が小さくなっているからかもしれない。

そのような状況下で、特に両校を隔てていた「塀」を軽々渡っていくことの出来るこの橋は、月並みな言葉であるが社会の分裂に対してアートが示すことのできる応答であっただろう。同時に展示されていた「区画壁を跨ぐ橋のタイムライン」は文字通り作品(橋)が形になるまでのスケジュールとメモや付箋が張り付けられたアーカイブであるが、メンバー5人各自のアイデンティティやその背景にあるイデオロギーまで垣間見え、そこから感じ取られる決して交わらないであろうそのダイアローグの行方は、相互理解や結論ではなくお互いの無理解までを含んだ穏やかな連帯であった。それは別の位相で「壁」を橋で渡った瞬間のように私には感じられた。

振り返ってみれば、平成7年の地下鉄サリン事件以前「セキュリティ」という概念は無かった。内側の安全を守るためのこの言葉は、「外側」と区別するための塀の存在を前提とする。その塀は双方の立場を明確にし、あえて違いを強調するものとしても機能する。「敵」がいるから安全を確保しないといけない。 逆に言うと、「安全」という言葉は無意識に「敵」という対象を必要とする。この言語上の構造は、不必要な部分にまで敵味方という意識を進行させる。我々はこの構造に留意しながら、安全というものを慎重に捉えていかねばならないのかもしれない。

両校の壁を跨ぎながら、バレーボールでラリーする映像作品も印象深かった。壁をネットに見立てラリーしているのだが、当然壁があるためお互いの顔が見えない。それどころか誰がいるのか、何人いるのかもわからないままラリーは続いていくのだが、壁から突然ボールが飛び出してくるので互いに歓声を上げながら打ち返している。原初のコミュニケーションというものがあるとして、その剥き出しの原型は、このようなものだったのだろうと強く思わされた。

敵/味方に限らず、状況を二極対立で整理する捉え方は近代的なものであり、つまり前時代的なものとなってきている。状況は多分に複雑であるが、しかし平成という時代はその複雑さを切り捨て、簡素で「分かりやすい」形式に無理やり押し込んできた面があったように思われる。

2000年の9.11、2003年のイラク侵攻は「安全」や敵/味方の構図でシンプルに語られてきた。本展覧会とはいささか話がそれるが、最後に「中村哲が14年に渡り雑誌『SIGHT』に語った6万字 」という記事へのリンクを貼っておく。中村哲氏が生前アフガニスタン現地で見た戦争と相互理解についてである。

そもそも、「相互理解」とは何なのか、「物事」を整理し分かりやすくまとめることなど可能なのか。我々は自らの認知、認識機能というものを捉え直し、理路整然とした「合理性」がレトリックであったという事実に気付くべきなのかもしれない。